I miei mi hanno detto Lettere no, piuttosto fai lingue. A me le lingue straniere non è che interessassero particolarmente. Ma avevo letto i Fratelli Karamazov e ne ero rimasto avvinto, così al momento di iscrivermi all’università ho scelto il russo.

Non sapevo quasi niente della Russia, e men che meno della sua letteratura, a parte Dostoevskij. Sembrava proprio una di quelle cose che mi avrebbero stufato dopo un mese.

Invece mi appassionai subito. Fu una scoperta, e l’inizio di un amore divorante.

Il cirillico fu questione di pochi giorni, è davvero lo scoglio minore. Anche i casi, tutto sommato, avendo studiato latino, mi suonavano familiari. E siccome da ragazzino avevo preso una virulentissima sbandata per la glottologia, e in particolare per la comparazione delle lingue indoeuropee, tutto quel bagaglio di mi è tornato utile per uno dei giochi mentali che amo di più: rintracciare somiglianze, ricostruire parentele di suono e di significato, disseppellire filiazioni e ramificazioni. Che bello era il proto-slavo. Che meraviglia vedere come le regole delle mutazioni fonetiche fossero così matematicamente precise…

E mentre sperimentavo la totale follia filosofica del sistema verbale slavo e dei verbi di moto, ho cominciato ad addentrarmi nella fitta foresta della letteratura russa.

Il primo fu Gogol’, che scriveva in russo ma era ucraino. E il primo Gogol’ furono Le veglie alla fattoria presso Dikan’ka, racconti scritti in russo ma ucraini fino al midollo. Un libro meno noto, schiacciato da due giganti come Le anime morte e i Racconti di Pietroburgo, ma veramente affascinante.

Ricordo ancora una domanda che mi fece il professor Malcovati all’esame di russo I: era – chissà perché me lo ricordo così precisamente – il 16 luglio del 1993, esattamente ventinove anni fa. Il monografico era sulle Anime morte. La domanda, formulata con la voce caratteristica che chiunque abbia conosciuto Malcovati non faticherà a immaginare, era questa: “A un certo punto nel capitolo tal dei tali si descrive la cassetta da viaggio di Čičikov. Lei rammenta cosa conteneva questa cassetta, VERO?”. Sembra assurdo, ma lo rammentavo: la locandina di una commedia di Kotzebue.

Presi trenta.

A un mio compagno andò peggio: gli fu chiesto di che colore era il frac di Čičikov. Non se ne rammentava. “Color mirtillo picchiettato”, fu la risposta di Malcovati, accompagnata da uno sguardo di riprovazione.

Passavo di scoperta in scoperta. Autori che altrimenti non avrei forse mai incrociato. Li elenco in ordine sparso. Tutti questi scrittori e poeti e pensatori mi hanno conquistato il cuore, perfino i minori (ma poi, minori?). Puškin, ovviamente, cui mi avvicinò una bella biografia scritta da Jurij Lotman e che vissi come una specie di geniale fratello maggiore. Bachtin, che nonostante la noiosissima prosa nel 1997 mi fece trascorrere giorni febbrili nel tentativo di elaborare una specie di teoria filosofica che univa riflessione estetica, teoria politica, gnoseologia e pensiero esistenzialista (devo avere ancora gli appunti da qualche parte, ma ho paura di rileggerli). Dostoevskij, il mio più grande. Čechov, il mio più amato. Tolstoj. Lermontov, che mi fece entrare per un certo periodo nella fase Pečorin. Gončarov. Saltykov-Ščedrin. Aksakov. Leskov. E poi gli albori del Novecento. Sologub. Quanti ne avrò dimenticati?

Il canto della schiera di Igor’, rigorosamente con il testo a fronte: bellissimo.

Poi sono entrato in crisi, per ragioni personali, e per quasi quattro anni ho vivacchiato facendo lavoretti, studiando ssenza voglia, scivolando inesorabilmente nella palude dei fuori corso, di quelli che davano due esami all’anno giusto per tirare avanti in attesa di un futuro ipotetico e inattingibile, e solo per evitare il servizio militare o procrastinare quello civile. Sono stato a un passo dal mollare tutto. Non sapevo cosa fare della mia vita.

Poi mi sono ammalato. Mi è venuta la polmonite. Sono stato male per un mese. Quando sono guarito, ero guarito anche dentro.

Ho ripreso in mano gli studi, anche se a quel punto mi sentivo vecchio e le facce che popolavano l’istituto di slavistica erano nuove.

E l’amore è tornato. Grazie soprattutto a un grandissimo professore, Gian Piero Piretto. Ogni sua lezione era un’esperienza formativa, piena di stimoli, appassionante. Analizzavamo illustrazioni e slogan pubblicitari. Il lubok. La letteratura pornografica. Gli anni del Bul’var. Aleksandr Vertinskij. Le cucine sovietiche, l’underground, i favolosi sessanta, i paludosi settanta, i tumultuosi ottanta. Ascoltavamo canzoni, entravamo nelle cucine sovietiche, ci pareva di essere lì, accanto all’immancabile stukač, con una bottiglia di sciropposo portvejn…

E poi gli scrittori: Bulgakov, Charms, Platonov, Venedikt Erofeev…

E i poeti: Esenin, Blok, Cvetaeva, Majakovskij, Achmatova, Mandel’štam, Pasternak, simbolisti, futuristi, acmeisti…

E i bardi: Okudžava, Vysockij…

E il rock: Viktor Coj, BG, Jurij Ševčuk…

E il cinema: i musical sovietici, Veselye rebjata, il Circo, Ljubov’ Orlova sorridente e biondissima in B/N. Ejzenštejn. Dziga Vertov. Tarkovskij. Che capolavoro l’Andrej Rublëv.

È andata a finire che con Piretto mi sono laureato, con una tesi che temo abbia fatto storcere il naso a qualche membro del corpo docente di slavistica. Si intitolava “Dall’altra parte dello specchio. Boris Grebenščikov, una storia esemplare del rock sovietico”.

Ho tentato la strada del dottorato, ma i cultural studies non piacevano molto alla commissione (“Lei si è laureato con una tesi sul rock’n’roll, giusto? Bene, adesso però cominciamo a fare sul serio”) e in più ero non borsista. Ho cercato di leggere Potebnja, come volevano loro, ma non ce l’ho fatta. Avevo una vaga idea di tesi, dovevano entrarci Arcybašev e gli anni dissipati del Bul’var tra il 1905 e il 1917, ma ormai non ce la facevo più, avevo trent’anni, il fiatone, un lavoro che comunque mi succhiava via troppo tempo, e mi sentivo anche un po’ un impostore, o un abusivo che rubava il posto a chi ne avrebbe fatto miglior uso. Ho salutato cortesemente e me ne sono andato.

Per qualche anno ho continuato sporadicamente a tradurre libri che per lo più non venivano pubblicati. Poi mi è arrivata una proposta di lavoro molto grossa, che mi avrebbe tenuto occupato per un paio d’anni. E così ho mollato le cose russe.

Tutto quello studio, quella passione, quella fatica, quegli anni dentro e fuori corso a cosa sono serviti? A “farmi una cultura”? Ad allargarmi la mente? Ammesso che, e non concesso che, ne è valsa la pena? O è stato soltanto un enorme, titanico sperpero di tempo ed energie?

Non so rispondere, non voglio rispondere.

Oggi faccio sempre più fatica a leggere il russo. Sempre più spesso devo ricorrere alle mie cognizioni di filologia slava o più comodamente al dizionario. Non chiedetemi di usare correttamente i verbi di moto.

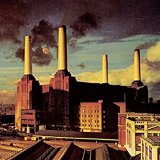

La libreria che ospita i miei libri russi sta proprio di fronte al mio letto. La guardo tutti i giorni. È strapiena, gli scaffali si sono incurvati sotto il peso di tutti quei volumi. In un certo senso è il magazzino che raccoglie dieci, quindici anni della mia vita passata. Sopra la libreria c’è uno scatolone con tutti i miei cd di rock sovietico. Tutta o quasi la discografia degli Akvarium fino al 1991, molti DDT, il primo dei Nautilus Pompilius… Perfino qualcosa dei Graždanskaja Oborona…

Cerco di fare i conti con quel mio amore per la Russia. Ho negli occhi i video dei bombardamenti sulle città ucraine. La fattoria presso Dikan’ka l’hanno bruciata, i suoi abitanti li hanno sepolti in una fossa comune.

Nonostante tutto ringrazio ancora il caso e la mia stupidità: se non altro, studiare il russo mi ha dato l’opportunità di leggere in lingua originale i miei poeti russi più amati, Aleksandr Blok e Osip Mandel’štam. Ma poi rileggo certi passi del Diario di uno scrittore di Dostoevskij che mi fanno venire il voltastomaco.

Non riesco a mettere insieme le due cose, il mio amore per la Russia e la sua malvagità.

Penso che se avessi cambiato il mio piano di studi, come mi fu suggerito, facendo del polacco la mia lingua quadriennale, forse adesso la mia vita sarebbe diversa. Avrei tradotto tutto Herbert.

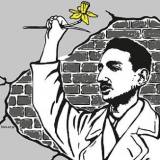

Zbigniew Herbert non è solo un grande poeta polacco. È un grandissimo poeta del Novecento, e uno dei poeti che amo di più, a cui continuo a tornare, che ancora mi parla, ci parla.

Ma indietro non si torna.

Stamattina mi sono svegliato con una manciata di voglie. Vorrei rileggere La mia Europa di Miłosz, e tutti quei libri che il professor Zieliński ci fece scoprire, Piccola apocalisse di Konwicki, i pazzi romanzi di Witkacy, Gustaw Herling. Vorrei ripassare il polacco, e riabituare la lingua a dire Przez grzeczność. E vorrei cominciare a studiare la lingua ucraina.

Pingback: Epicedio per un lungo amore – Il primo amore